Suite aux échanges variés que le Sypred a pu avoir avec ses interlocuteurs habituels, un certain nombre de questions ont donné lieu à l’élaboration de courtes fiches (à télécharger ci-dessous) sur les thêmes suivants : Déchets dangereux et économie circulaire http://www.sypred.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/fiche-PRPGD-N°1-Economie-Circulaire.pdf Déchets dangereux et autosuffisance régionale http://www.sypred.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Fiche-PRPGD-N°2-Régions-et-autosuffisance.pdf Critères à considérer pour le développement de nouvelles technologies de traitement des déchets dangereux http://www.sypred.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/fiche-PRPGS-N°3-Critères-nouvelles-technos.pdf Comment améliorer la gestion des déchets dangereux diffus ? http://www.sypred.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/fiche-PRPGD-N°4-Comment-améliorer-la-gestion-des-DDD.pdf

Colloque « 40 ans après… Bilan et perspectives de la loi ICPE »

Le SYPRED organise conjointement avec la SFDE (Société Française pour le Droit de l’Environnement, section île de France) l’IDEP et l’IEDP ((Université Paris Saclay) une journée d’étude le 8 décembre 2017 sur le thême suivant : 40 ans après … Bilan et perspectives de la loi ICPE Elle aura lieu à l’Amphithéâtre Georges Vedel, Faculté Jean Monnet, Université Paris Saclay, 54 boulevard Desgranges à Sceaux Télécharger le programme [button link= »http://www.sypred.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/PROGRAMME-40-ANS-LOI-ICPE-8-DEC-2017-VD.pdf » type= »icon »] ici[/button] L’Inscription obligatoire est gratuite dans la limite des places disponibles, à l’adresse mail suivante : colloques.jean-monnet@u-psud.fr

Le SYPRED entre dans la boucle

Propositions du SYPRED pour tendre vers une économie circulaire sûre et durable « Le risque d’une catastrophe humanitaire est réel si la transition écologique échoue.[1] ». Si nous voulons que l’économie circulaire se concrétise nous devons nous accorder sur des mesures pratiques et ambitieuses pour concilier croissance économique et gestion durable des ressources. Et si nous tenons à ancrer durablement l’économie circulaire et garantir la protection de l’environnement et de la santé nous devons viser la qualité indissociablement de la quantité. Vous avez écrit « il ne faut pas des petites mesures mais de grands changements[2] ». On est souvent tenté de chercher à évaluer instantanément le résultat de nos actions alors que par essence l’économie circulaire et ses mutations font que les bénéfices pour l’environnement et la société ne se mesureront qu’à plus long-terme. En intégrant au bon niveau les aspects de santé publique et d’environnement, le recyclage sera rendu plus durable, même si, à très court terme, cela conduit à écarter quelques % des déchets. Il est essentiel de comprendre que cela boostera l’innovation, donnera de nouvelles valeurs au métier et conduira à l’embauche de personnes qualifiées. Comme le préconise la Commission Européenne[3], la décontamination garantira une économie circulaire sûre et durable seul moyen d’obtenir un recyclage de qualité. Promouvoir un recyclage de qualité à travers la décontamination et la traçabilité pour protéger la santé et l’environnement Favoriser l’utilisation de matières premières secondaires issues de déchets plutôt que de recourir à des matériaux vierges est fondamental, mais nécessite avant tout de s’assurer que ces matières et substances issues de déchets répondent aux besoins des utilisateurs et que leur réintroduction dans le cycle économique ne présente aucun danger. Concrètement, cela revient à s’assurer que tout ce qui pourrait être toxique dans le cycle des matières ne soit pas réincorporé via la chaîne de recyclage. Bien que cela semble évident, c’est loin d’être le cas aujourd’hui, et on peut citer de nombreux exemples où des substances toxiques indésirables n’ont pas été extraites du cycle de la matière et se sont ainsi retrouvées dans l’environnement ou sont toujours présentes dans les produits intégrant du recyclé. C’est par exemple le cas des retardateurs de flamme bromés dans des jouets ou des plastiques en contact avec les denrées alimentaires alors même que ces substances sont clairement identifiées à la fois comme des perturbateurs endocriniens et des polluants organiques persistants soumis à des règles extrêmement strictes. Aujourd’hui, entre 15 et 35% des retardateurs de flamme interdits sont réincorporés dans les matières plastiques via le recyclage (en fonction des matériaux). Et cela uniquement en s’intéressant aux plastiques de DEEE mais c’est la même situation dans les déchets d’ameublement et les textiles. Ainsi, la décision chinoise[4] d’interdire l’importation de certains types de déchets solides fortement pollués est compréhensible. Elle crée clairement l’opportunité pour la France de promouvoir des cycles de matières non toxiques[5]. Ceux-ci conduiront à un recyclage de qualité et donc des matières premières secondaires de qualité. Pour le SYPRED cela se décline à travers deux conditions complémentaires : DECONTAMINATION à savoir que lorsqu’un déchet destiné à être recyclé contient des substances préoccupantes au-delà des seuils définis dans la réglementation il faut extraire ou transformer ces substances afin de respecter les seuils réglementaires et garantir un recyclage sans risque, TRACABILITE, condition nécessaire de la décontamination, qui permet de conserver l’information sur la caractérisation des déchets tout au long de la chaîne et jusqu’à leur destination finale, et qui assure à la fois que le déchet sera traité de manière appropriée dans les installations adéquates et que les recyclats seront incorporés dans des matériaux pour des usages autorisés. Où placer le curseur entre recyclage à tout prix et protection de la santé ? Fixer des objectifs ambitieux de recyclage accompagnés d’outils économiques appropriés permettra certainement de dépasser les limites actuelles techniques et économiques auxquelles les opérateurs du recyclage peuvent être confrontés. Comme vous l’avez exprimé lors des Assises des déchets, « les signaux économiques doivent être prévisibles et suffisamment incitatifs pour enclencher les investissements irréversibles dans les entreprises ». Mais tout autant que l’on puisse tendre vers une société du recyclage, il est fondamental de rappeler que cet objectif ne doit pas se faire au détriment de la santé et de l’environnement. Le tout recyclage peut entraîner des contaminations et des scandales sanitaires qui seraient destructeurs pour l’économie circulaire. Néanmoins, l’objectif n’est pas d’atteindre zéro contaminant mais de garantir qu’une substance ou matière destinée au recyclage respecte les seuils en substances préoccupantes des législations existantes (POP, ROHS, REACH, etc.). Les REP peuvent constituer un outil économique intéressant mais leur modèle est à revoir pour améliorer leur performance écologique De notre retour d’expérience des systèmes REP en France, leur ambition environnementale est assez contrastée. Ceci est structurel : en effet, la législation française actuelle attribue un monopsone aux éco-organismes chacun pour son secteur. L’éco-organisme est entièrement juge et partie puisque les metteurs en marché sont à la fois les contributeurs en amont et les donneurs d’ordre en aval. A cela s’ajoute un certain recul du contrôle de l’Etat sur les filières REP par rapport aux autres filières de traitement de déchet. Il résulte de tous ces faits que les éco-organismes sont actuellement peu sensibles à la question écologique. Ils peuvent privilégier des traitements de déchets low-cost au détriment de l’ambition environnementale. Pourtant, la responsabilité élargie du producteur basée sur le principe du pollueur-payeur pourrait tout à fait être un outil pertinent dans le cadre de l’économie circulaire, en particulier pour son effet de massification des flux de déchets. Il conviendrait déjà de mettre en place une gouvernance partagée et contrôlée entre l’ensemble des parties intéressées et de laisser aux opérateurs le savoir-faire et la propriété de la matière. Mais surtout il faudrait mesurer la performance technique, sociale et environnementale d’une filière pour s’assurer que les déchets reçoivent les traitements appropriés et que l’atteinte des objectifs de valorisation et de recyclage prenne en compte la problématique des contaminants dans les matières post-consommation. Quelques propositions 1-Décontaminer Nous avons l’opportunité d’inclure tout de suite ce principe dans la loi au

Le SYPRED salue la « Study for a strategy for a non-toxic environment » de la Commission européenne

[box] D’après la Study for the strategy for a non-toxic environment de la Commission, la législation européenne devrait prescrire de décontaminer les déchets pollués en cas de valorisation matière pour ne pas compromettre l’économie circulaire.[/box] Le SYPRED salue la [button link= »https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fbbb74-969c-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-40456210″ type= »icon »] Study for the strategy for a non-toxic environment [/button] récemment publiée par la Commission européenne, dont l’objet est d’examiner si la législation actuelle protège suffisamment la santé des consommateurs et l’environnement contre les risques dus aux substances chimiques préoccupantes dans leur cycle de vie. Portion « déchet » du cycle Pour la partie « gestion des déchets » du cycle, l’Etude estime que la législation européenne actuelle n’assure pas une protection adéquate contre les risques des substances chimiques préoccupantes dans les articles, les déchets et les cycles de matières. En outre, la présence de ces substances dans les produits de consommation tout au long de leur cycle de vie est de nature à compromettre les objectifs de l‘économie circulaire. Pour améliorer la sécurité des consommateurs et la protection de l’environnement et pour favoriser la transition vers l’économie circulaire, elle recommande, pour la partie « déchets » du cycle, que la législation soit complétée en vue : [box] De garantir une diffusion complète de l’information sur la présence et la teneur en substances chimiques préoccupantes dans les articles afin que les « recycleurs » opèrent en bonne connaissance de cause D’éviter que les substances chimiques préoccupantes n’entrent dans les articles et les cycles de matières De faire en sorte que le secteur du traitement des déchets décontamine les flux de déchets pollués lorsque ceux-ci font l’objet d’une valorisation matière.[/box] Ces conditions sont nécessaires pour que l’industrie du traitement des déchets produise des flux de matière certifiées non toxiques. D’un point de vue opérationnel, elles se traduiront par la possibilité pour les valorisateurs de déchets: de distinguer les articles en fin de vie et leurs composants contenant des substances chimiques préoccupantes de ceux n’en contenant pas ; de trier les articles en fin de vie et leurs composants selon leurs teneurs en substances chimiques préoccupantes et de les orienter vers les traitements appropriés ; de décontaminer les déchets contenant des substances chimiques préoccupantes au cours des opérations de valorisation matière ; d’informer les utilisateurs en aval sur la qualité et les teneurs en substances chimiques préoccupantes des matières valorisées. Les auteurs estiment que les opérations de traitement des déchets constituent le point le plus approprié pour extraire les substances chimiques préoccupantes des cycles de la matière. Pour aboutir à ces recommandations, les auteurs ont examiné ce qu’il advient des substances chimiques préoccupantes dans le cas du recyclage des déchets. Ils ont constaté qu’au cours de ces opérations, les recycleurs diluent en règle générale des déchets contenant ces substances à des déchets n’en contenant pas, pratique qui contamine le flux de déchet tout entier. Cette contamination chimique des matières valorisées conduit à des expositions inattendues et des usages à risques lorsque celles-ci sont utilisées dans des produits non prévus dans les études de risques initiales. On retrouve par exemple des retardateurs de flamme bromés (dont certains ont été identifiés comme des perturbateurs endocriniens) dans des articles en plastiques recyclés destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. D’autres cas problématiques mettent en jeu les PCB, le plomb, le cadmium et certains produits hautement fluorés. Les risques pour la santé et l’environnement sont augmentés du fait que diverses substances chimiques préoccupantes sont présentes, avec un effet cocktail, et que les expositions sont à long-terme et cumulatives. On retrouve ces substances chimiques préoccupantes dans le corps humain, dans les animaux et dans divers compartiments de l’environnement. Les auteurs observent par ailleurs que la contamination des déchets est susceptible de dégrader la qualité des matières valorisées. Les substances interdites continuent d’être présentes dans les matières et les articles en circulation après l’interdiction, sans parler des articles importés, qui ne sont pas soumis à restriction du point de vue des substances chimiques préoccupantes. Ces phénomènes sont appelés à s’amplifier du fait de la croissance importante de la quantité de produits chimiques et d’articles mis sur le marché. Le SYPRED partage l’avis des auteurs selon lequel la réglementation européenne actuelle demande à être complétée en vue de garantir que les matières valorisées à partir des déchets pollués soient non toxiques et de favoriser la transition vers l’économie circulaire. Cela est nécessaire non seulement pour protéger la santé des consommateurs et utiliser rationnellement les ressources comme le dit l’Etude, mais aussi afin de rehausser la valeur des matières valorisées, de limiter la responsabilité des producteurs de déchets, et de faire en sorte que l’économie circulaire soit aussi une économie durable. Pour le SYPRED, il est nécessaire que le législateur maintienne, sinon renforce, le niveau de protection assuré par la réglementation actuellement applicable aux déchets dangereux. Il faut d’autre part que tous les déchets contenant des substances chimiques préoccupantes au-delà des seuils réglementés par REACH et par le règlement POP soient réglementés et gérés avec un niveau d’exigence élevé. Portion « mise sur le marché » du cycle L’Etude examine aussi la partie «mise sur le marché » des produits et des substances chimiques préoccupantes. Elle conclut de même que la législation européenne actuelle n’encadre pas de façon adéquate les risques générés lors de ces mises sur le marché. Les auteurs ont en effet étudié 10 autres directives ou règlements européens[1] règlementant les « substances chimiques préoccupantes » et les « produits » mis sur le marché. L’Etude conclut que chacune d’elle présente des lacunes telles que la sécurité des consommateurs et la protection de l’environnement sont loin d’être assurées, alors que précisément ces textes sont censés apporter cette garantie. Exemple : le caractère très limité et largement insuffisant de l’information sur les substances chimiques préoccupantes composant les articles. Les textes sont de surcroît incomplètement appliqués. Cela empêche tant les consommateurs de choisir leurs articles en bonne connaissance de cause que les gestionnaires de déchets de faire les choix opérationnels appropriés. [1] REACH, CLP, règlement sur les produits biocides (BPR), règlement POPs, General Product Safety Directive, Règlement sur les Produits de Construction (CPR),

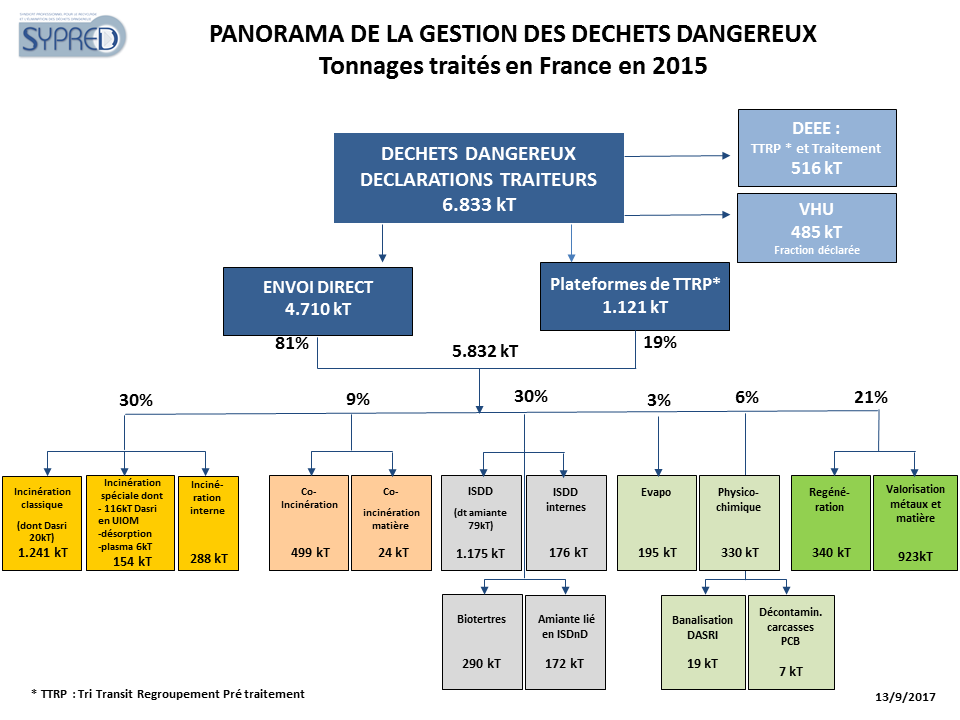

Le SYPRED publie le panorama français 2015 des déchets dangereux

Le panorama (à télécharger ci-dessous) est la synthèse à l’échelon national des données de la base de déclaration annuelle des rejets (GEREP), analysées et vérifiées par le SYPRED dans le cadre de son observatoire des déchets dangereux mis en place pour l’année 2012. L’observatoire s’inscrit dans la volonté du SYPRED de disposer de données précises, actualisées et fiables concernant la production et le traitement des déchets dangereux en France ainsi que sur les opérations de tri, transit, regroupement, prétraitement. Il apporte ainsi une vision globale de la diversité et complémentarité des différents procédés de traitements. Dans le cadre de la planification régionale de la gestion des déchets, le panorama constitue un outil statistique fiable et d’une très grande utilité car il permet aussi d’identifier précisément pour chaque région administrative : Les quantités et les destinations des différents flux de déchets dangereux produits Les quantités et les provenances des différents flux de déchets dangereux traités et leur type de traitement. Total déchets dangereux : Le tonnage total de déchets dangereux traités en France (hors VHU et hors D3E[1]) s’élève à 5,83 millions de tonnes, en augmentation de 4,5% par rapport à 2014. Cette tendance s’explique probablement par une certaine reprise des activités industrielles et une collecte en augmentation de l’amiante. [1] VHU : véhicules hors d’usage – D3E : déchets d’équipements électriques et électroniques [button link= »http://www.sypred.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/2017-09-21-Communiqué-de-presse-panorama-2015-.pdf » type= »icon »] télécharger le panorama[/button]

Déchets d’inondation – le rapport GEIDE post-catastrophe / Robin des Bois

Déchets d’inondation – le rapport GEIDE post-catastrophe / Robin des Bois

Coup d’accélérateur pour les plans de prévention et de gestion des déchets

À compter du 8 février 2017, chacune des 18 régions devra être couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

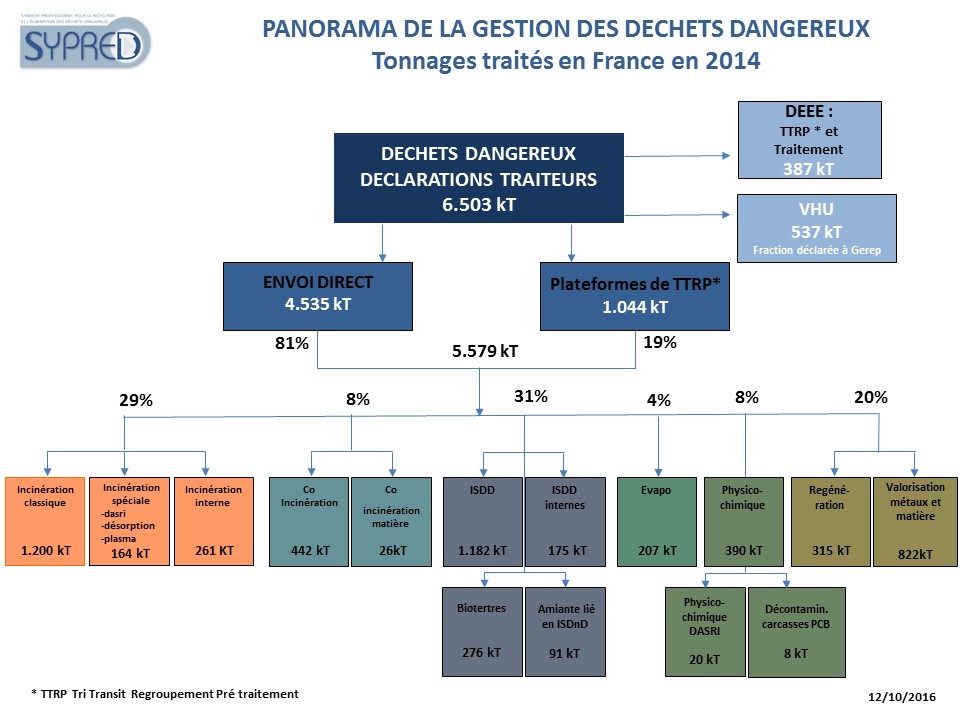

Le SYPRED publie le panorama français des déchets dangereux

Afin d’avoir une connaissance précise des flux de déchets dangereux produits et traités en France, le SYPRED a élaboré l’observatoire français des déchets dangereux.

La collecte des huiles usagées devient payante

Un arrêté du 8 août 2016 met fin à la gratuité de la prestation d’enlèvement des huiles moteurs usagées chez les détenteurs

Un plan régional unique de prévention et de gestion des déchets

L’article 8 de la loi Notre du 7 aout 2015 a créé un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) qui relève desormais de la compétence totale du Conseil Régional…